Auswertungszeitraum Oktober/November

|

||

|---|---|---|

| Startdatum..inklusiv. | Enddatum..exklusiv. | N.Tage |

| 2024-10-13 | 2024-11-13 | 31 |

6 Oktober/November 2024

6.1 Kameras

Für das Fotofallenmonitoring wurden 25 Wildkameras vom Typ Secacam Pro Plus des Herstellers Zeiss (VenTrade GmbH, Deutschland) installiert. Diese Kameras haben einen Blickwinkel von 60° und arbeiten mit einem passiven Infrarot-Bewegungssensor, der für das Schalenwild weitgehend unsichtbar ist und es daher so wenig wie möglich beeinflusst. Die Kameraplatzierung folgt in erster Linie der Fragestellung der Dichteberechnung. Die Kamerastandorte wurden anhand eines systematischen Rasters festgelegt und mit Hilfe eines GPS-Gerätes vom Typ Garmin PPSMAP 65 s (Garmin Austria GmbH, 8141 Premstätten, Österreich) im Gelände aufgesucht.

6.1.1 Auswertungszeitraum

In der folgenden Abbildung ist die Laufzeit jeder Kamera als schwarzer Strich dargestellt. Orange Balken markieren Aufnahmen der Kameras, unabhängig von der Tierart und ohne Leerfotos.

6.1.2 Kameralaufzeit

Die Gesamtlaufzeit der aktiven Kameratage beträgt 479.2.

6.1.3 Ausfälle

- Anzahl Kameras aktiv = 16

- 9 Kameras ausgefallen: Nr.01, Nr.03, Nr.06, Nr.08, Nr.12, Nr.19, Nr.20, Nr.21, Nr.23

- alle anderen 31 Tage Laufzeit

6.2 Schalenwild Daten

Für alle weiteren Auswertungen werden nur Sichtungen innerhalb einer maximalen Distanz von 10 m zur Kamera ausgewertet.

- Fotonachweis: Jedes Foto, das ein oder mehrere Individuen einer Art zeigt. Jeder Fotonachweis wird in das Fotoverwaltungsprogramm Camelot eingetragen.

- Sichtung: Ein Individuum, das auf einer beliebigen Anzahl von Fotografien in Folge zu sehen ist. Verlässt ein Individuum den Bildausschnitt für mehr als eine Minute und kehrt dann wieder zurück, gilt dies als neue Beobachtung.

- Event: Die Sichtung von einem oder mehreren Tieren derselben Wildart wird als Event bezeichnet. Ein Event umfasst also mindestens eine oder mehrere Sichtungen derselben oder verschiedener Klassen einer Wildart. Ein an der Kamera vorbeiziehendes Kahlwildrudel mit vier Alttieren und vier Kälbern ist somit ein Event mit insgesamt 8 Sichtungen. Ein einzelner vorbeiziehender Rehbock ist ein Event mit einer Beobachtung. Das Event endet, wenn alle Individuen den Bildausschnitt verlassen haben. Ein neues Event beginnt, wenn eine neue Wildart auftaucht oder wenn zwischen dem letzten Foto einer Wildart und dem nächsten Foto derselben Wildart mehr als zwei Minuten liegt, mit oder ohne Leerbilder dazwischen. Ein Rehbock, der mit 40 Sekunden Verspätung einer zuvor durch den Bildausschnitt gewechselten Rehgeiß folgt, ergibt ein Event (dieselbe Wildart innerhalb von zwei Minuten zwischen letztem Foto der Geiß und erstem Foto des Bocks) mit 2 Sichtungen (einmal Rehgeiß und einmal Rehbock).

Anzahl Sichtungen und Events der Schalenwildarten im Gebiet

|

||

|---|---|---|

| Art | Sichtungen | Events |

| Rehwild | 43 | 37 |

| Rotwild | 166 | 97 |

| Gamswild | 3 | 3 |

Korrektur der Agouti-Distanzen

6.3 Artenliste

Das Artenspektrum wurde im Auswertungszeitraum zusätzlich zur eigentlichen Fragestellung erhoben. Mit Hilfe der Fotofallen konnten folgende Arten bzw. Familien im Gebiet nachgewiesen werden. Familien- oder Gattungsbezeichnungen werden in den Fällen angegeben, in denen keine Bestimmung auf Artniveau möglich ist. Schalenwild, Beutegreifer und Niederwild wurden vollständig erfasst, alle anderen Arten wurden mindestens einmal angesprochen.

Artenliste mit Anzahl unabhängig von Distanz zur Kamera

|

||

|---|---|---|

| Art_deutsch | Art | Anzahl |

| Rotwild | Cervus elaphus | 166 |

| Eichhörnchen | Sciurus vulgaris | 66 |

| Rehwild | Capreolus capreolus | 43 |

| Rotfuchs | Vulpes vulpes | 35 |

| Marder | Martes martes/foina | 15 |

| Vogel | Aves | 14 |

| Damwild | Dama dama | 12 |

| Amsel | Turdus merula | 7 |

| Tannenhäher | Nucifraga caryocatactes | 5 |

| NA | Equus caballus | 3 |

| Gamswild | Rupicapra rupicapra | 3 |

| Waldschnepfe | Scolopax rusticola | 3 |

| Hausrind | Bos taurus | 2 |

| Eichelhäher | Garrulus glandarius | 2 |

| Hasen | Leporidae | 2 |

| Dachs | Meles meles | 2 |

| Singdrossel | Turdus philomelos | 2 |

| Waldmaus | Apodemus sylvaticus | 1 |

| Rotkehlchen | Erithacus rubecula | 1 |

| Schneehase | Lepus timidus | 1 |

| Baummarder | Martes martes | 1 |

| Mäuse | Muridae | 1 |

| Iltis | Mustela putorius | 1 |

| NA | Myodes glareolus | 1 |

| Drosselart | Turdidae | 1 |

| Rotdrossel | Turdus iliacus | 1 |

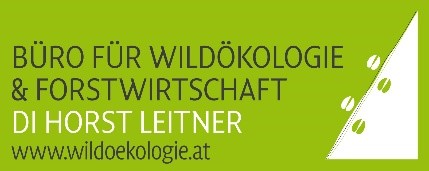

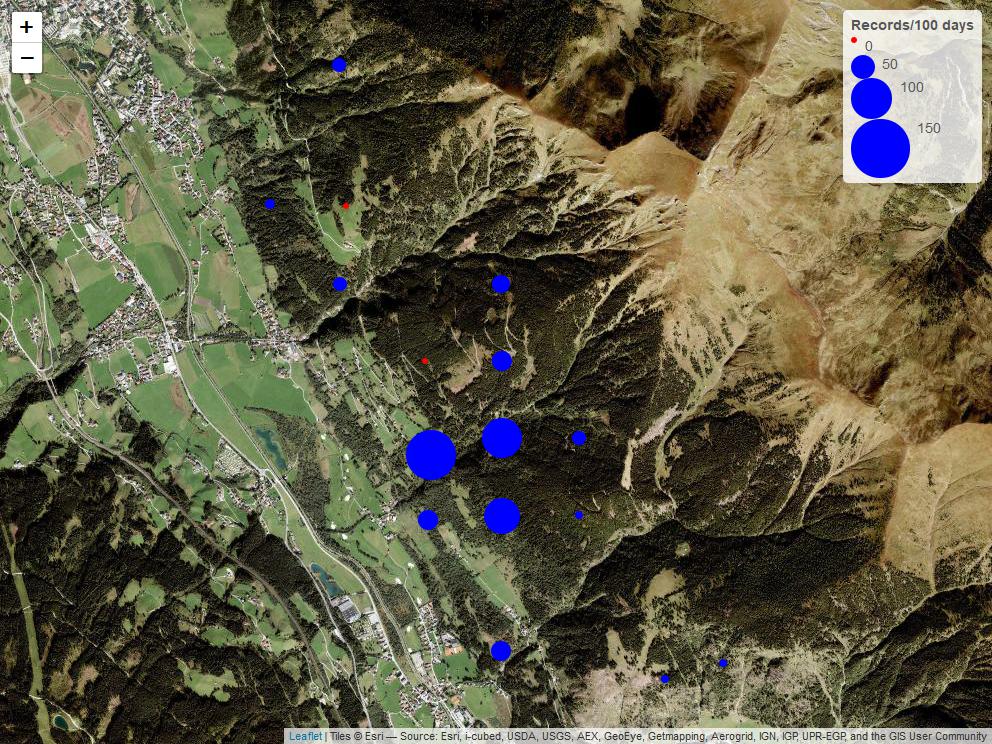

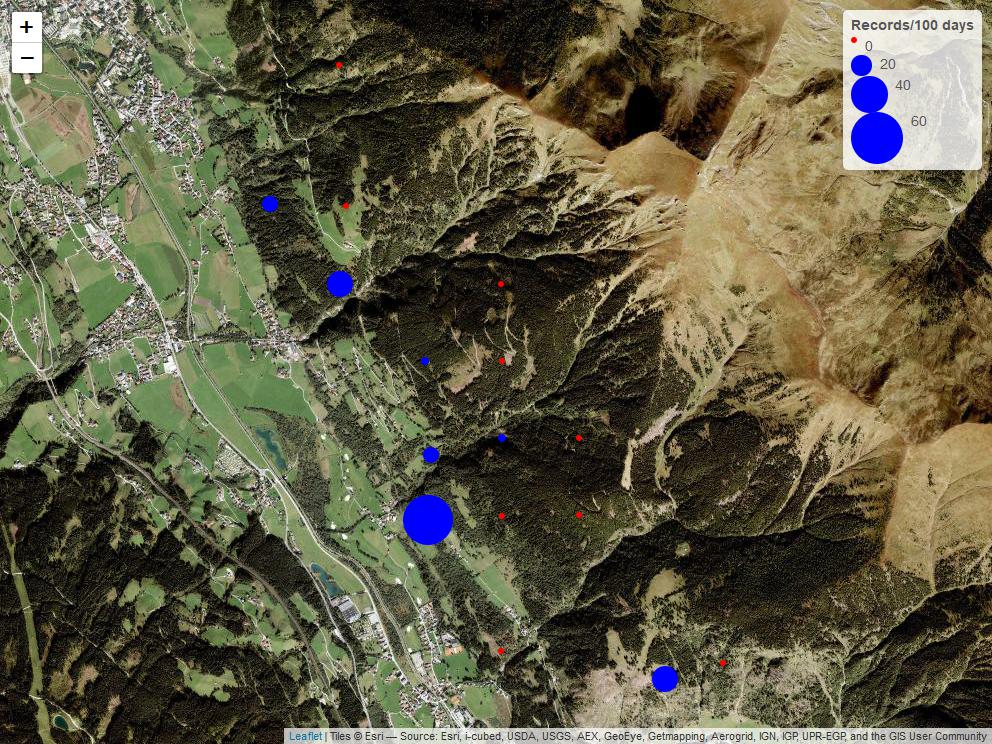

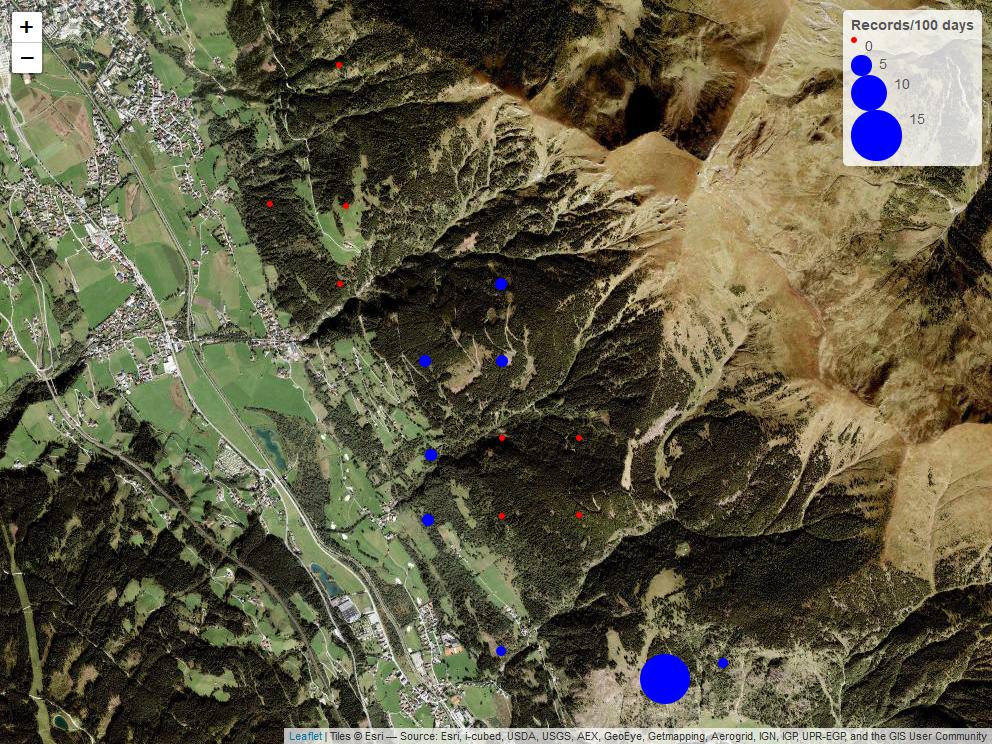

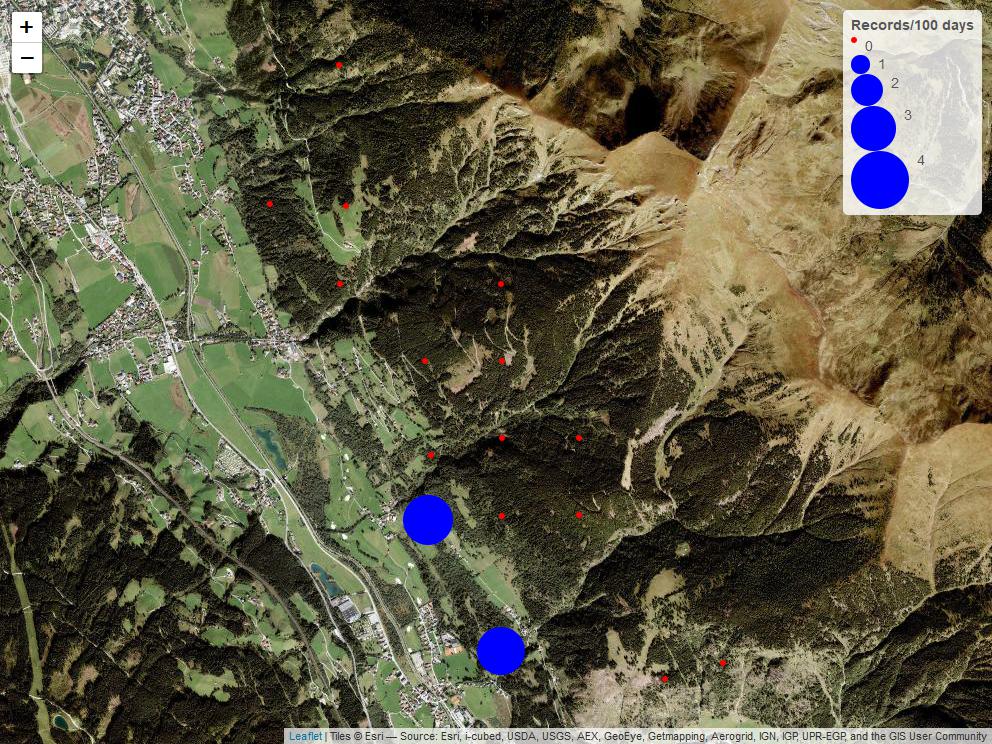

6.4 Karten

Der Relative Abundanz Index (RAI) beschreibt die Fangrate mit Hilfe der Anzahl Sichtungen pro 100 Kameratagen. Jede Karte kann über den angefügten Link in einem eigenen Fenster geöffnet werden. Hier können für jeden Standort die genauen Informationen abgefragt werden (mit dem Cursor auf den jeweiligen Punkt fahren).

6.4.1 Karten Rotwild

6.4.1.1 Rotwild Gesamt

6.4.1.2 Rotwild Tiere

6.4.1.3 Rotwild Hirsche

6.4.2 Karten Rehwild

6.4.2.1 Rehwild gesamt

6.4.2.2 Rehgeißen

6.4.2.3 Rehböcke

6.4.3 Karten Gamswild

6.4.3.1 Gamswild Gesamt

6.4.3.2 Gamsgeißen

6.4.3.3 Gamsböcke

6.4.4 Beutegreifer

6.4.4.1 Fuchs

6.4.4.2 Marderarten

6.4.4.3 Dachs

6.5 Dichteberechnung

Die Dichteberechnung erfolgt nach einem Modell der Zufallsbegegnungen des Wildes mit dem Sichtfeld der systematisch platzierten Kameras. Entscheidende Einflussgrößen sind die Anzahl der Begegnungen, die Tagesstrecke, der Radius und der Winkel der fotografierten Individuen. Die ermittelten Werte stellen eine Momentaufnahme im Untersuchungszeitraum dar.

6.5.1 Rotwild Dichte

Die Dichte des Rotwildes im Untersuchungszeitraum wird auf 7.61 +/- 2.28 Stück pro 100 ha geschätzt. Das 95%ige Vertrauensintervall liegt zwischen 3.14 und 12.09 Stück pro 100 ha.

6.5.2 Rehwild Dichte

Die Dichte des Rehwildes im Untersuchungszeitraum wird auf 0.79 +/- 0.45 Stück pro 100 ha geschätzt. Das 95%ige Vertrauensintervall liegt zwischen -0.1 und 1.68 Stück pro 100 ha.

6.5.3 Gamswild Dichte

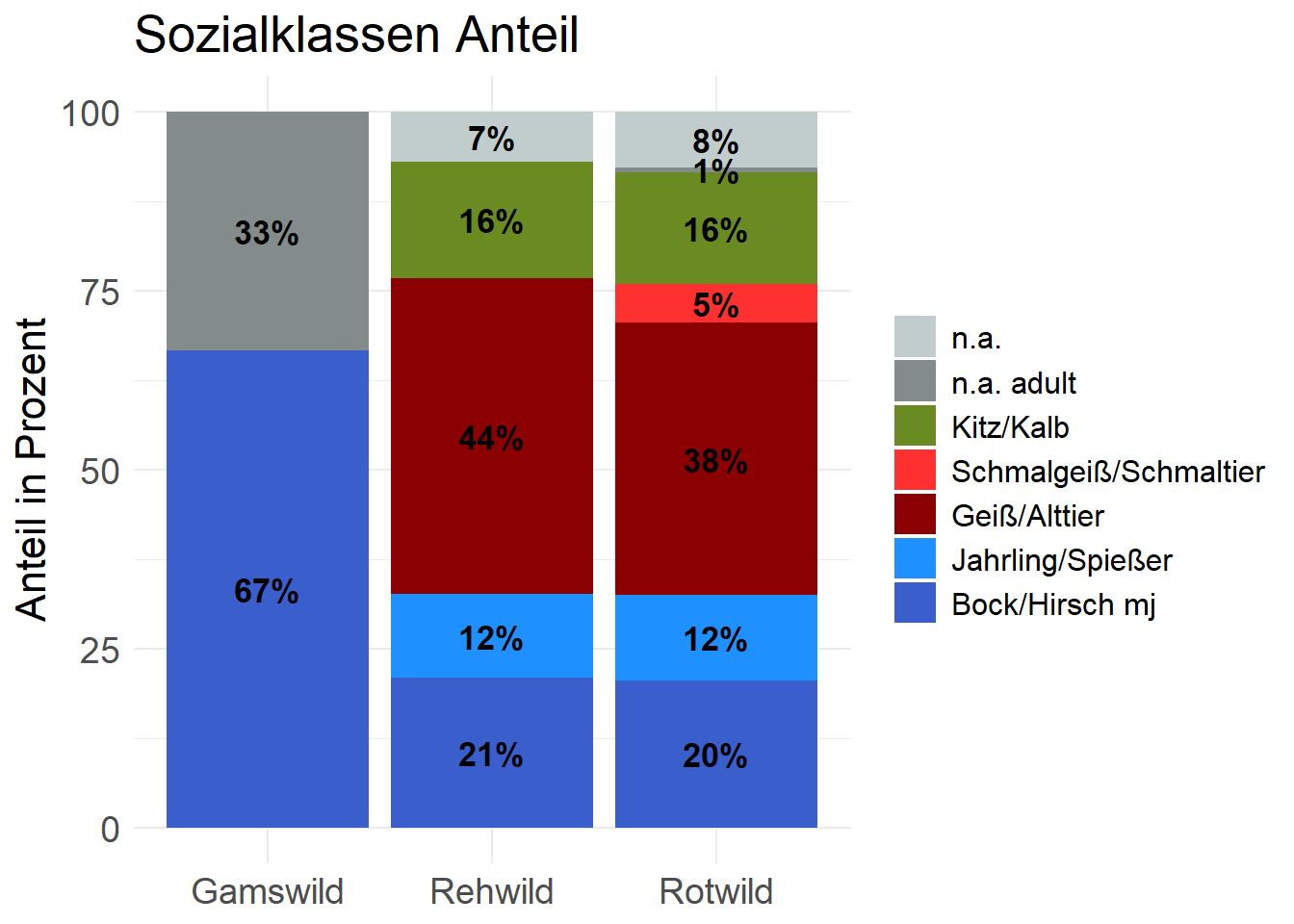

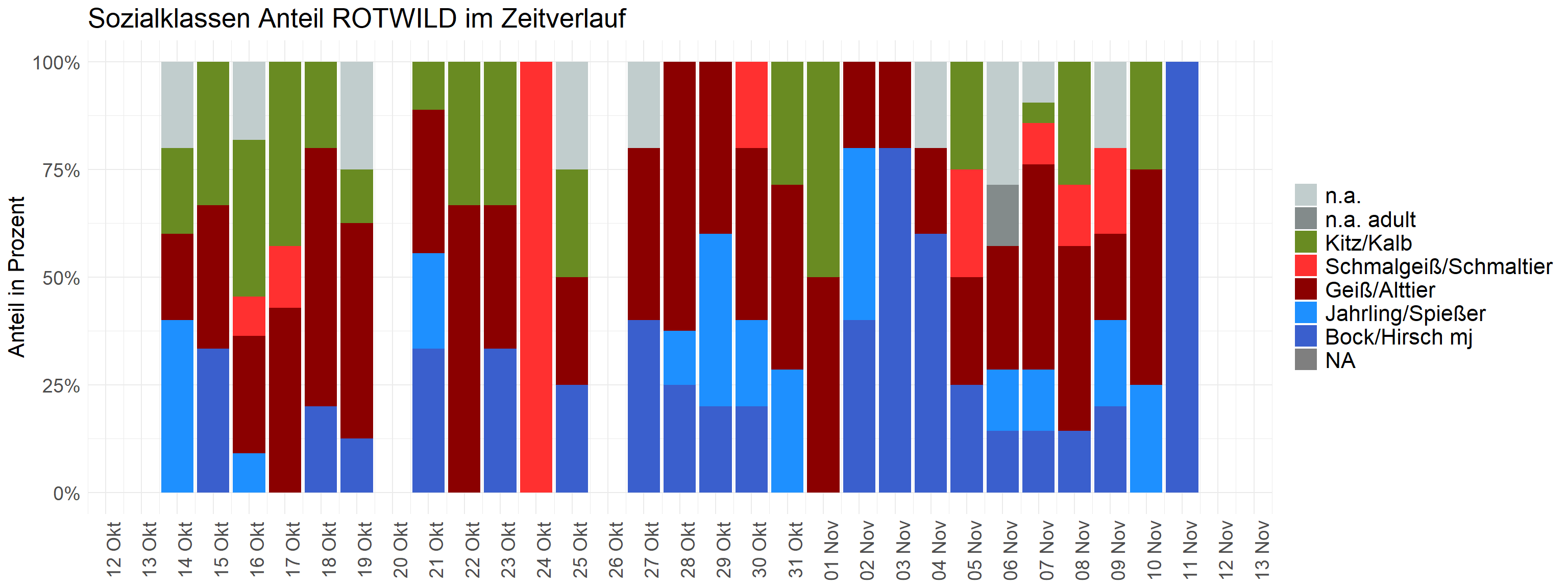

6.6 Sozialklassen

6.6.1 Sozialklassenanteile

Zur Beschreibung der Sozialklassenstruktur werden die anteilsmäßigen Sichtungen der einzelnen Sozialklassen sowie das Verhältnis der Klassen zueinander herangezogen.

Die Sozialklasse leitet sich aus dem Alter und dem Geschlecht eines Individuums ab. So gibt es eine Klasse der mehrjährigen männlichen Stücke (adult: Hirsche, Böcke), eine Klasse der einjährigen männlichen Stücke (subadult: Spießer, Jahrlinge), eine Klasse der mehrjährigen weiblichen Stücke (adult: Alttiere, Geißen) und eine Klasse der einjährigen weiblichen Stücke (subadult: Schmaltiere, Schmalgeißen). Hinzu kommt die Klasse der Jungtiere (juvenil), d.h. aller im selben Jahr oder vor dem 01. April des Folgejahres geborenen Stücke. Die Sozialklassenstruktur lässt sich aus dem Anteil aller Sichtungen der jeweiligen Art in den einzelnen Sozialklassen ermitteln und ist für Rot- und Rehwild in folgenden Abbildungen dargestellt.

Anzahl Sichtungen aufgeteilt nach Sozialklassen

|

|||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Art | Bock/Hirsch mj | Jahrling/Spießer | Geiß/Alttier | Schmalgeiß/Schmaltier | Kitz/Kalb | n.a. adult | n.a. |

| Gamswild | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

| Rehwild | 9 | 5 | 19 | 0 | 7 | 0 | 3 |

| Rotwild | 34 | 20 | 63 | 9 | 26 | 1 | 13 |

Die Verhältnisse Geißen: Kitze (Tiere: Kälber) und Böcke: Jahrlinge (Hirsche: Spießer) stellen wichtige Paramter des Sozialklassenaufbaus dar.

Beim Rehwild beträgt der Anteil

Rehgeißen: Kitze 1: 0.4

Rehböcke : Jahrlinge 1:0.6

Beim Rotwild beträgt der Anteil

Tiere: Kälber 1: 0.4

Hirsche : Spießer 1:0.6

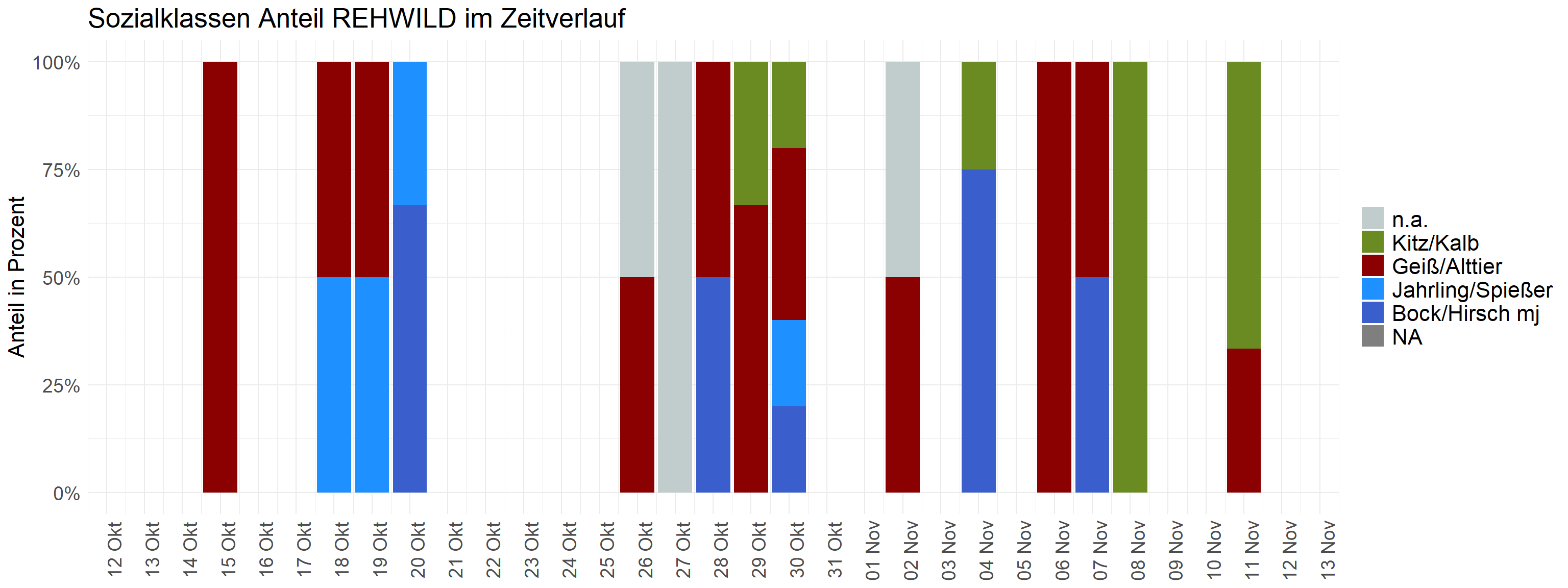

Die Sozialklassenanteile lassen sich auch in einem zeitlichen Verlauf darstellen. In den folgenden Abbildungen ist dieser Verlauf für den aktuellen Untersuchungszeitraum für Reh- und Rotwild dargestellt:

6.6.2 Geschlechterverhältnis

Zur Berechnung des Geschlechterverhältnisses (GV) werden alle adulten und subadulten Stücke einer Schalenwildart herangezogen. Zur Ermittlung der 95%-Vertrauensintervalle des GV wurden alle nicht vollständig ansprechbaren Sichtungen herangezogen. Das GV wird als Verhältnis der männlichen zu den weiblichen Stücken angegeben

-> 1 M : x F

Beim Rehwild beträgt das GV 1: 1.4+- NA

Beim Rotwild beträgt das GV 1: 1.3 +- 0.02

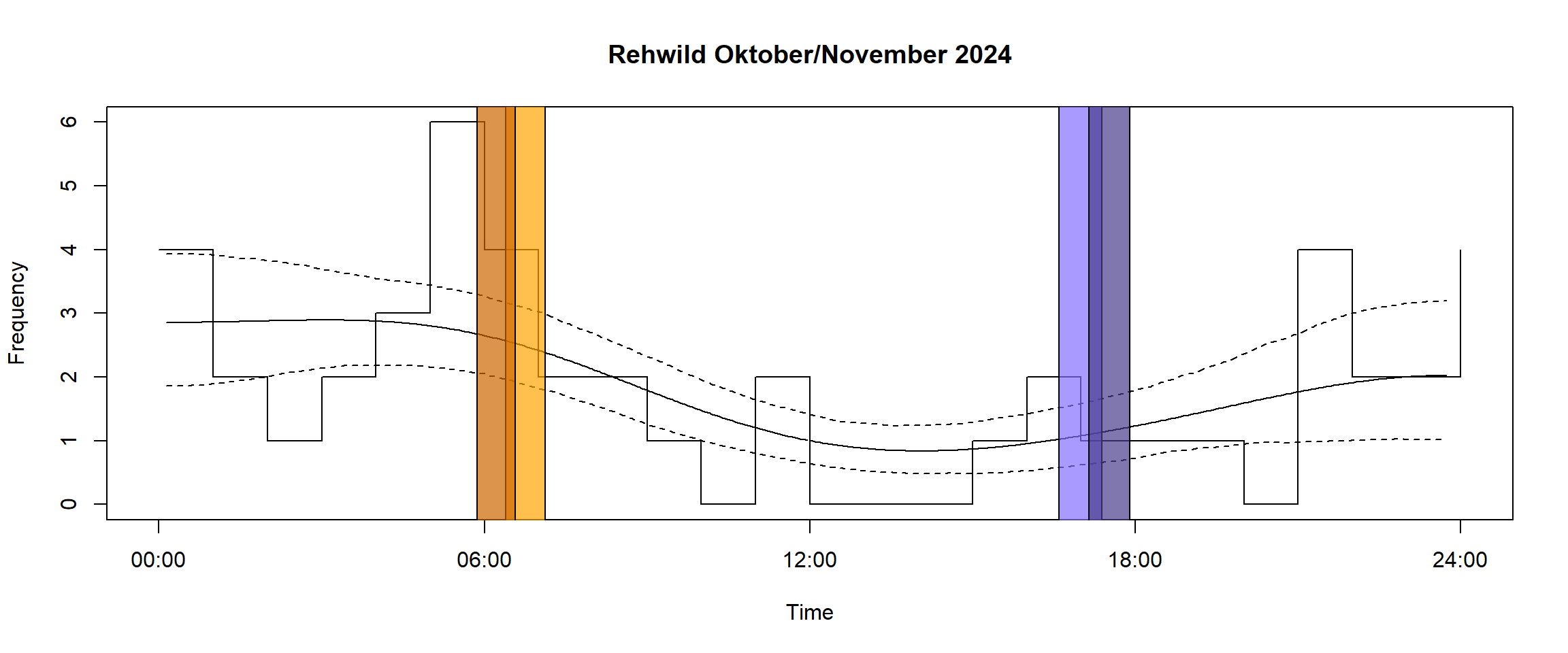

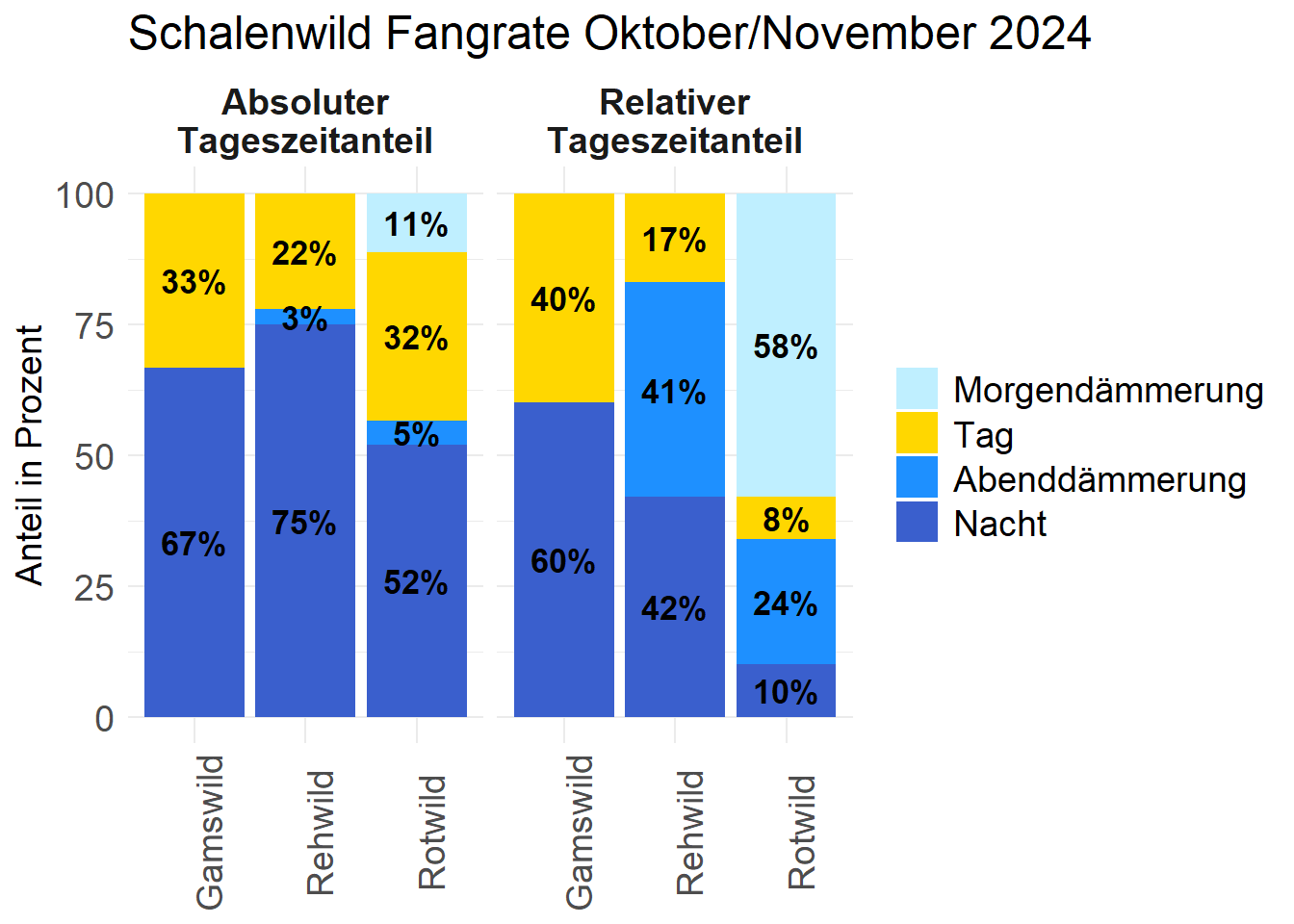

6.7 Tag-/Nachtaktivität

Die Tag-/Nachtaktivität einer Tierart kann anhand der Anteile aller Fotofallen-Sichtungen an einer der vier Tageszeiten definiert werden. Die Einteilung der vier Tageszeiten basiert auf den standortspezifischen Zeiten für Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, zivile Morgendämmerung und zivile Abenddämmerung.

6.7.1 Aktivitätskurve

Die Aktivität des Schalenwildes wird anhand der Uhrzeit und der Häufigkeit der Sichtungen bestimmt. Alle Zeitangaben sind im Format UTC+1, also Winterzeit. In der vorliegenden Untersuchung wird die Aktivität für alle Sichtungen vor den Kameras in einer Entfernung von 10 m zur Kamera dargestellt. Die Fläche unter der geglätteten Kurve beschreibt den Anteil des Tages, in dem das Wild durchschnittlich aktiv war. Innerhalb des Untersuchungszeitraums verändern sich die täglichen Zeitpunkte des Beginns der Morgendämmerung, des Sonnenaufgangs, des Sonnenuntergangs und des Endes der Abenddämmerung kontinuierlich. Die farbigen Bereiche markieren die jeweiligen Spanne dieser Zeitpunkte im Untersuchungszeitraum.

6.7.2 Tageszeitenanteile

Die absoluten Tageszeitanteile im aktuellen Untersuchungszeitraum sind für die drei Schalenwildarten im Gebiet in folgender Abbildung dargestellt. Auf der linken Seite sind die Anteile aller Sichtungen für den gesamten Tag dargestellt. Dem gegenüber sind auf der rechten Seite die relativen Tageszeitanteile, also die Sichtungen pro Stunde einer bestimmten Tageszeit abgebildet.

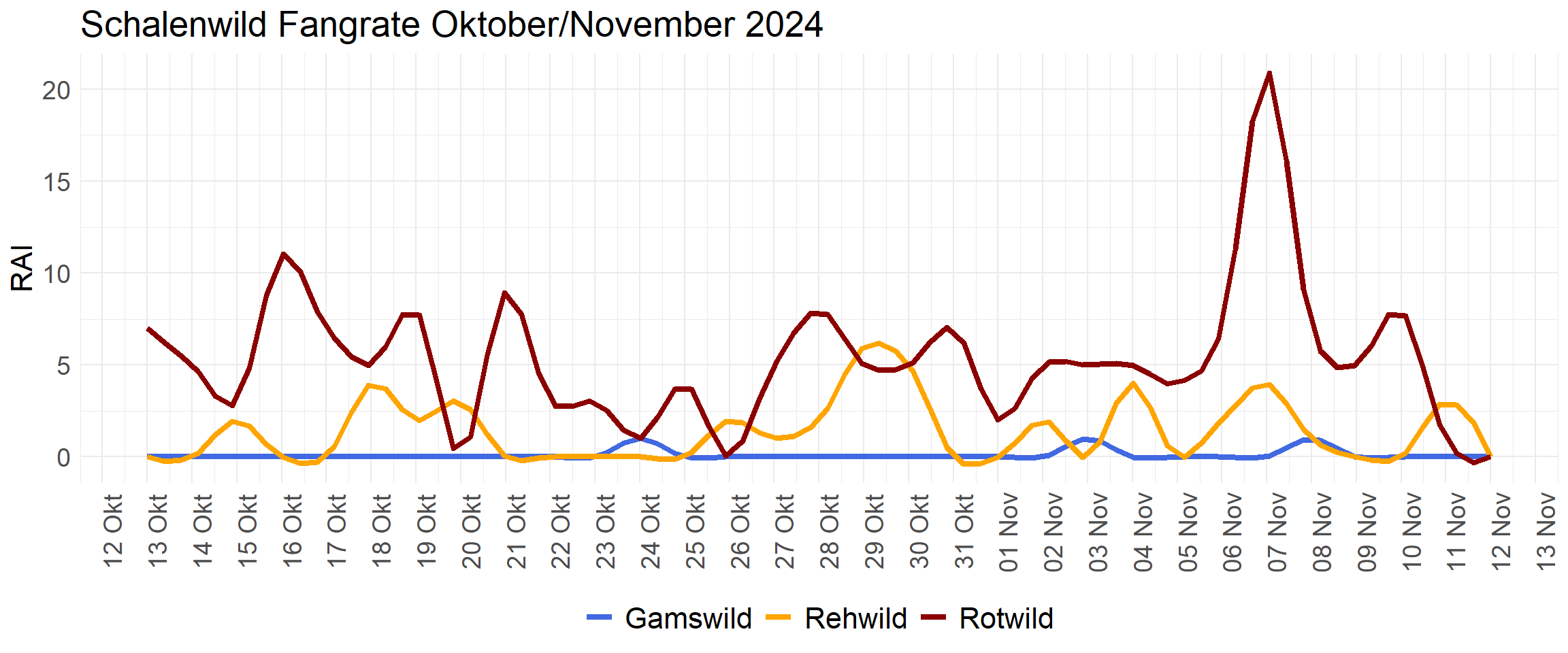

6.8 Monatlicher Verlauf

Der monatliche Verlauf der Fangraten (= RAI, Relative Abundance Index) für die drei Schalenwildarten ist in der folgenden Abbildung dargestellt. Die Fangrate wird als Anzahl Sichtungen pro 100 Kameratage berechnet.

6.9 Best-Of Fotos